- Obtener enlace

- X

- Correo electrónico

- Otras aplicaciones

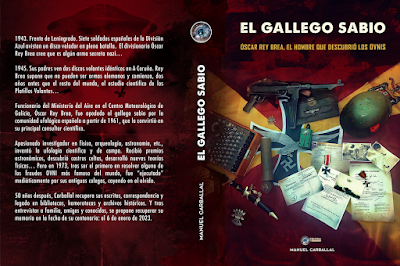

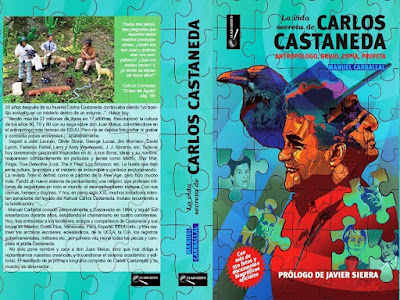

El Último libro de Manuel Carballal ¡¡YA A LA VENTA!!

- Obtener enlace

- X

- Correo electrónico

- Otras aplicaciones

Desde la región de Selenge giramos hacia el oeste, bordeando la frontera de Siberia, y recorriendo todo el norte del país. Khütól, Orkhon, Baruunbüren... Por fin entramos en la región de Bulgan, donde hacemos escala en Erdenet, su capital y una de las paradas en la ruta del Transiberiano: el legendario tren que une Moscú con Pekín atravesando toda el Asia central.

Erdenet es una ciudad industrial. Las minas de cobre sustentan el 50 por ciento de la economía local. La actividad en una de estas minas resulta casi tan espectacular como los paisajes de la estepa. Conseguí entrar en una de ellas gracias a los contactos de mi guía el general Tsiiregzen. Allí siete mil obreros luchaban por arrancar el cobre de la cantera. Unos gigantescos camiones, de varios pisos de altura, cargaban toneladas de material en un solo viaje. Cada una de sus ruedas casi duplicaba mi estatura y costaban más de tres mil dólares por pieza. Como para tener un pinchazo.

En Erdenet todavía es posible encontrarse con gigantescos retratos de Lenin que vigilan a la población ex comunista desde lo alto de algún edificio. Ante ellos se plantan las imágenes de Genghis Khan, como el mosaico que preside el Centro Comercial Central, reclamando el imperio que ya le pertenecía mucho antes de la influencia soviética. Pero una de las cosas que más llamó mi atención fueron los conductos de combustible y calefacción que recorren la ciudad. Aquellos colectores que recorren kilómetros están forrados de lana de oveja para evitar que el terrible frío de la noche, más todavía en invierno (que alcanza los treinta grados bajo cero), congele el combustible dentro de los tubos de metal. Insólito.

Erdenet, con sus cien mil habitantes, es la segunda ciudad en importancia del país, y sus encantos nos distrajeron más de lo previsto. En un viaje de estas características eso puede acarrear serios contratiempos, ya que tendríamos que buscar un lugar donde montar el campamento precipitadamente. Y no es bueno acampar en una tierra tan salvaje cuando el sol ya ha comenzado a ocultarse y las sombras no te dejan ver bien dónde estás montando las tiendas de campaña. Mongolia es un paraíso animal, muy visitado por los salvajes cazadores que, desde todos los rincones del planeta, pagan por matar en la estepa. Aquí hay piezas que no podrían cobrarse en ningún otro lugar. Pero para un viajero que detesta la caza, las fieras no son precisamente un atractivo cuando montas tu tienda de campaña ya casi a oscuras y sin saber muy bien dónde estás.

Creyendo que con esto me tranquilizaba, mi amigo el general me informó de que llevaba un rifle en el maletero del coche... Por si algún oso, o algún lobo, o algún leopardo de las nieves, llamados irbis, sentía demasiada curiosidad por nuestras tiendas de campaña. Afortunadamente no fue así. Y los percances de la noche se limitaron al frío, que me acompañaría durante todo el viaje, y a una mala postura a causa de haber colocado la tienda y el saco de dormir en un terreno irregular. Pagué el precio de acampar a oscuras con un horrible dolor de espalda que también me acompañaría todo el viaje. Como algo positivo diré que esa noche perdí el pudor machista al contacto con otro hombre. Cuando el termómetro desciende por debajo de los cero grados, se te acaba la chulería y no tienes ningún reparo en compartir tu tienda de campaña con otros dos hombres. Cuanto más cerca estén los sacos de dormir, mejor. No hay mejor calor que el humano para combatir el maldito frío. Y los ronquidos son un precio pequeño a pagar por disfrutar de unos grados más dentro de la tienda.

«El jefe sabe adónde hay que ir, pero el chófer sabe cómo hay que ir», dice un proverbio mongol que nuestros conductores no dudaban en repetir cada vez que la prisa y la ansiedad occidental de quien esto escribe intentaba azuzarles para aprovechar más el día. Hay tantas cosas que ver en ese país que cada segundo que pasábamos sin movernos me daba la impresión de perder el tiempo. Como si no tuviese más que abrir los ojos y alzar la vista para ver cosas interesantes. Pero así somos los occidentales. Tenemos tanta prisa por llegar a cualquier lugar que nos perdemos el camino. Y el camino, en la estepa, es casi más interesante que cualquier destino.

Los ríos (hay unos dos mil) son considerados sagrados. Por eso los mongoles prácticamente no consumen pescado, y sin embargo los chamanes sí utilizan elementos fluviales, o hasta espinas o colas de pez, en sus rituales. Nosotros utilizábamos los ríos como lavaderos y aseos personales. Sin embargo el agua está helada, y hay que hacer verdaderos esfuerzos para bañarse. De hecho esto explica el olor a humanidad que terminarían adoptando los sacos de dormir y las tiendas. Incluso lavar la colada, hundiendo sólo las manos en el agua gélida, supone un esfuerzo. Después no hay tiempo para pararse a secarla, así que colgábamos las prendas húmedas de las ventanillas del coche mientras seguíamos haciendo camino, con la esperanza de que el viento las fuese secando. De esta forma, con unos calzoncillos por ondeante bandera, continuamos en ruta hacia el poniente.

En el camino, nuevas paradas en cada ovoo me permitían ir conociendo mejor esa tradición. En algunos de ellos me encontré pequeños altares no sólo a Buda, sino también a todo tipo de espíritus y divinidades menores que, a ojos de un profano, podrían hacer creer que el budismo es una religión politeísta. Supongo que es la misma confusión que puede sentir un turista mongol en Europa al ver la increíble cantidad de altares a diferentes santos, vírgenes y advocaciones que presiden las iglesias cristianas. Seguro que de regreso a su país podría contar a los suyos que los católicos tienen un supersticioso culto politeísta con mil dioses distintos a los que consagran diferentes templos. ¡Cuántas veces habremos hecho nosotros juicios igual de errados y apresurados!

A una media de rodaje de veinte a treinta kilómetros por hora, porque no hay carreteras y debemos atravesar la estepa haciendo uso de la tracción 4x4 constantemente, no es raro que los huesos y los coches se vayan mermando. Hasta que se rompen. En mi diario tengo reflejados numerosos de esos incidentes durante todo el viaje: suspensiones que se dañaron, ruedas que se pincharon, cambios de marchas que se quebraron... No fue un viaje cómodo. Como la ruta del Sáhara. Y más de una vez hubo que acudir a una ciudad importante para cambiar de coche, ya que el moderno todoterreno no había resistido los baches, acantilados y bancos de piedras del recorrido. Curiosamente, la robusta y austera furgoneta rusa, más dura que un carro de combate, donde transportábamos las tiendas de campaña, sacos de dormir, víveres y equipos electrógenos, resistía mejor las dificultades del terreno que los flamantes 4x4.

Tardamos unos días en llegar hasta la región de Heivsgol, y en esas jornadas coincidimos con muchas familias nómadas. Ahí descubrí hasta qué punto una cámara de fotos de revelado instantáneo es la mejor inversión para un viajero. Estas familias no tienen muchas oportunidades de hacerse fotos. Y puedo garantizar que hacerles una polaroid que puedas regalarles en el momento es la mejor tarjeta de visita para que te abran las puertas de sus vidas.

Cuando era posible pedíamos permiso para montar nuestras tiendas de campaña cerca del ger, o vivienda tradicional, de alguna familia nómada, y salvo en una ocasión, siempre nos lo concedieron. Los soviéticos las llamaron yurtas, como las que construyen las tribus nómadas de Siberia, pero a los mongoles no les hace mucha gracia el nombre. Ellos prefieren llamarlas gers y yo respeto su deseo en mi relato. Se trata de grandes tiendas circulares, normalmente blancas, hechas de fieltro apelmazado en capas, que reposa sobre un armazón de madera articulado. El suelo circular también es de madera para aislar la humedad. Y todo ello es desmontable en piezas para poder ser trasladado de un lugar a otro, dependiendo de la estación y siempre en busca de mejores pastos para el ganado de los nómadas.

En una ocasión tuvimos la fortuna de encontrarnos con una familia que acababa de establecerse y estaban montando su ger, lo que me permitió observar, fotografiar y grabar todo el proceso de elaboración. Primero se monta el suelo de madera, compuesto por varias piezas y que confecciona la base circular de la vivienda. Después se colocan las paredes, compuestas por rejillas de madera denominadas janas de unos dos metros de tamaño. Los gers alcanzan más o menos tamaño dependiendo del número de janas, que puede ser de cuatro, seis u ocho. Las pértigas del tejado, llamadas uni, parten desde las janas hacia el centro de la vivienda. Dos columnas de madera soportan esas pértigas sobre las que se colocará una pieza circular, en el centro del ger, por donde saldrá el tiro de la chimenea y por donde entrará la luz del sol. Después, toda la estructura se asegura con una sólida cuerda hecha de pelo de caballo o de camello y se cubre con varias capas de fieltro, que convierten al ger en un bunker.

Los nómadas son duros, curtidos por el frío, las carencias y los rigores de una vida austera desde niños. Aprenden a montar a caballo y a ordeñar todo lo que se mueve casi antes que a andar. Y basan su alimentación exclusivamente en carne y lácteos. La leche de cabra, de yak, de yegua o de camella se convierte en todo tipo de yogures, quesos y natas que acompañan a las carnes de los mismos animales o de otros, a los cuales se limita la alimentación mongola. Casi no comen pescado por un tabú religioso, ni tampoco hortalizas o legumbres, porque, como nómadas que son, no plantan ni cosechan ningún vegetal. Además no comen pollo ni huevos ya que no utilizan ningún animal que no pueda seguirles en sus viajes. Pero eso no es inconveniente para que éste sea el país con más número de animales domésticos por persona: unas catorce cabezas de ganado. Y es que los animales son imprescindibles en la vida de estos trashumantes.

Mongolia también es conocida como «el país de los cinco animales» en alusión a la base de la economía familiar; esto es, los rebaños de ovejas, yaks, camellos, cabras y ante todo caballos. Cualquier familia media posee una manada de setenta u ochenta caballos. Los mejores se reservan para las carreras y el resto se utiliza para carga o incluso para comérselos. Igual que los camellos. Sí fabrican, no obstante, airag, una bebida alcohólica obtenida al fermentar la leche de yegua. Este aguardiente mongol nos ayudaría a entrar calor en las frías noches de la estepa.

Resulta fascinante compartir, aunque sólo sea durante algunas semanas, estas formas de vida tan diferentes a la europea. Asistir al ingenioso y rústico sistema de destilado del vodka, evaporando el airag hervido en un cuenco de metal; presenciar las domas de caballos salvajes, que los mongoles controlan con una pericia legendaria; o aprender a ordeñar yeguas o camellas, colocando la cría al lado para que la madre piense que es su potro y no una mano humana la que demanda la leche de sus ubres... Mi cuaderno se iba convirtiendo en testigo maravillado de un mundo extraño y desconocido donde la mentalidad del hombre occidental tiene poco futuro. Y sus creencias religiosas también.

Erdenet, con sus cien mil habitantes, es la segunda ciudad en importancia del país, y sus encantos nos distrajeron más de lo previsto. En un viaje de estas características eso puede acarrear serios contratiempos, ya que tendríamos que buscar un lugar donde montar el campamento precipitadamente. Y no es bueno acampar en una tierra tan salvaje cuando el sol ya ha comenzado a ocultarse y las sombras no te dejan ver bien dónde estás montando las tiendas de campaña. Mongolia es un paraíso animal, muy visitado por los salvajes cazadores que, desde todos los rincones del planeta, pagan por matar en la estepa. Aquí hay piezas que no podrían cobrarse en ningún otro lugar. Pero para un viajero que detesta la caza, las fieras no son precisamente un atractivo cuando montas tu tienda de campaña ya casi a oscuras y sin saber muy bien dónde estás.

Creyendo que con esto me tranquilizaba, mi amigo el general me informó de que llevaba un rifle en el maletero del coche... Por si algún oso, o algún lobo, o algún leopardo de las nieves, llamados irbis, sentía demasiada curiosidad por nuestras tiendas de campaña. Afortunadamente no fue así. Y los percances de la noche se limitaron al frío, que me acompañaría durante todo el viaje, y a una mala postura a causa de haber colocado la tienda y el saco de dormir en un terreno irregular. Pagué el precio de acampar a oscuras con un horrible dolor de espalda que también me acompañaría todo el viaje. Como algo positivo diré que esa noche perdí el pudor machista al contacto con otro hombre. Cuando el termómetro desciende por debajo de los cero grados, se te acaba la chulería y no tienes ningún reparo en compartir tu tienda de campaña con otros dos hombres. Cuanto más cerca estén los sacos de dormir, mejor. No hay mejor calor que el humano para combatir el maldito frío. Y los ronquidos son un precio pequeño a pagar por disfrutar de unos grados más dentro de la tienda.

«El jefe sabe adónde hay que ir, pero el chófer sabe cómo hay que ir», dice un proverbio mongol que nuestros conductores no dudaban en repetir cada vez que la prisa y la ansiedad occidental de quien esto escribe intentaba azuzarles para aprovechar más el día. Hay tantas cosas que ver en ese país que cada segundo que pasábamos sin movernos me daba la impresión de perder el tiempo. Como si no tuviese más que abrir los ojos y alzar la vista para ver cosas interesantes. Pero así somos los occidentales. Tenemos tanta prisa por llegar a cualquier lugar que nos perdemos el camino. Y el camino, en la estepa, es casi más interesante que cualquier destino.

Los ríos (hay unos dos mil) son considerados sagrados. Por eso los mongoles prácticamente no consumen pescado, y sin embargo los chamanes sí utilizan elementos fluviales, o hasta espinas o colas de pez, en sus rituales. Nosotros utilizábamos los ríos como lavaderos y aseos personales. Sin embargo el agua está helada, y hay que hacer verdaderos esfuerzos para bañarse. De hecho esto explica el olor a humanidad que terminarían adoptando los sacos de dormir y las tiendas. Incluso lavar la colada, hundiendo sólo las manos en el agua gélida, supone un esfuerzo. Después no hay tiempo para pararse a secarla, así que colgábamos las prendas húmedas de las ventanillas del coche mientras seguíamos haciendo camino, con la esperanza de que el viento las fuese secando. De esta forma, con unos calzoncillos por ondeante bandera, continuamos en ruta hacia el poniente.

En el camino, nuevas paradas en cada ovoo me permitían ir conociendo mejor esa tradición. En algunos de ellos me encontré pequeños altares no sólo a Buda, sino también a todo tipo de espíritus y divinidades menores que, a ojos de un profano, podrían hacer creer que el budismo es una religión politeísta. Supongo que es la misma confusión que puede sentir un turista mongol en Europa al ver la increíble cantidad de altares a diferentes santos, vírgenes y advocaciones que presiden las iglesias cristianas. Seguro que de regreso a su país podría contar a los suyos que los católicos tienen un supersticioso culto politeísta con mil dioses distintos a los que consagran diferentes templos. ¡Cuántas veces habremos hecho nosotros juicios igual de errados y apresurados!

A una media de rodaje de veinte a treinta kilómetros por hora, porque no hay carreteras y debemos atravesar la estepa haciendo uso de la tracción 4x4 constantemente, no es raro que los huesos y los coches se vayan mermando. Hasta que se rompen. En mi diario tengo reflejados numerosos de esos incidentes durante todo el viaje: suspensiones que se dañaron, ruedas que se pincharon, cambios de marchas que se quebraron... No fue un viaje cómodo. Como la ruta del Sáhara. Y más de una vez hubo que acudir a una ciudad importante para cambiar de coche, ya que el moderno todoterreno no había resistido los baches, acantilados y bancos de piedras del recorrido. Curiosamente, la robusta y austera furgoneta rusa, más dura que un carro de combate, donde transportábamos las tiendas de campaña, sacos de dormir, víveres y equipos electrógenos, resistía mejor las dificultades del terreno que los flamantes 4x4.

Tardamos unos días en llegar hasta la región de Heivsgol, y en esas jornadas coincidimos con muchas familias nómadas. Ahí descubrí hasta qué punto una cámara de fotos de revelado instantáneo es la mejor inversión para un viajero. Estas familias no tienen muchas oportunidades de hacerse fotos. Y puedo garantizar que hacerles una polaroid que puedas regalarles en el momento es la mejor tarjeta de visita para que te abran las puertas de sus vidas.

Cuando era posible pedíamos permiso para montar nuestras tiendas de campaña cerca del ger, o vivienda tradicional, de alguna familia nómada, y salvo en una ocasión, siempre nos lo concedieron. Los soviéticos las llamaron yurtas, como las que construyen las tribus nómadas de Siberia, pero a los mongoles no les hace mucha gracia el nombre. Ellos prefieren llamarlas gers y yo respeto su deseo en mi relato. Se trata de grandes tiendas circulares, normalmente blancas, hechas de fieltro apelmazado en capas, que reposa sobre un armazón de madera articulado. El suelo circular también es de madera para aislar la humedad. Y todo ello es desmontable en piezas para poder ser trasladado de un lugar a otro, dependiendo de la estación y siempre en busca de mejores pastos para el ganado de los nómadas.

En una ocasión tuvimos la fortuna de encontrarnos con una familia que acababa de establecerse y estaban montando su ger, lo que me permitió observar, fotografiar y grabar todo el proceso de elaboración. Primero se monta el suelo de madera, compuesto por varias piezas y que confecciona la base circular de la vivienda. Después se colocan las paredes, compuestas por rejillas de madera denominadas janas de unos dos metros de tamaño. Los gers alcanzan más o menos tamaño dependiendo del número de janas, que puede ser de cuatro, seis u ocho. Las pértigas del tejado, llamadas uni, parten desde las janas hacia el centro de la vivienda. Dos columnas de madera soportan esas pértigas sobre las que se colocará una pieza circular, en el centro del ger, por donde saldrá el tiro de la chimenea y por donde entrará la luz del sol. Después, toda la estructura se asegura con una sólida cuerda hecha de pelo de caballo o de camello y se cubre con varias capas de fieltro, que convierten al ger en un bunker.

Los nómadas son duros, curtidos por el frío, las carencias y los rigores de una vida austera desde niños. Aprenden a montar a caballo y a ordeñar todo lo que se mueve casi antes que a andar. Y basan su alimentación exclusivamente en carne y lácteos. La leche de cabra, de yak, de yegua o de camella se convierte en todo tipo de yogures, quesos y natas que acompañan a las carnes de los mismos animales o de otros, a los cuales se limita la alimentación mongola. Casi no comen pescado por un tabú religioso, ni tampoco hortalizas o legumbres, porque, como nómadas que son, no plantan ni cosechan ningún vegetal. Además no comen pollo ni huevos ya que no utilizan ningún animal que no pueda seguirles en sus viajes. Pero eso no es inconveniente para que éste sea el país con más número de animales domésticos por persona: unas catorce cabezas de ganado. Y es que los animales son imprescindibles en la vida de estos trashumantes.

Mongolia también es conocida como «el país de los cinco animales» en alusión a la base de la economía familiar; esto es, los rebaños de ovejas, yaks, camellos, cabras y ante todo caballos. Cualquier familia media posee una manada de setenta u ochenta caballos. Los mejores se reservan para las carreras y el resto se utiliza para carga o incluso para comérselos. Igual que los camellos. Sí fabrican, no obstante, airag, una bebida alcohólica obtenida al fermentar la leche de yegua. Este aguardiente mongol nos ayudaría a entrar calor en las frías noches de la estepa.

Resulta fascinante compartir, aunque sólo sea durante algunas semanas, estas formas de vida tan diferentes a la europea. Asistir al ingenioso y rústico sistema de destilado del vodka, evaporando el airag hervido en un cuenco de metal; presenciar las domas de caballos salvajes, que los mongoles controlan con una pericia legendaria; o aprender a ordeñar yeguas o camellas, colocando la cría al lado para que la madre piense que es su potro y no una mano humana la que demanda la leche de sus ubres... Mi cuaderno se iba convirtiendo en testigo maravillado de un mundo extraño y desconocido donde la mentalidad del hombre occidental tiene poco futuro. Y sus creencias religiosas también.

Mongolia es, ante todo, un viaje en el tiempo. Es uno de los mejores lugares del planeta para darse cuenta de cómo los antiguos desarrollaron sus ingenios tecnológicos a base del mejor sistema de desarrollo científico: la observación experimental. Ellos, como los actuales nómadas mongoles, vivían en un mundo sin televisión, internet, radio, centros comerciales, video-juegos, libros ni revistas. Tenían sólo una cosa de la que nosotros carecemos: tiempo. Y eso, aplicado a la observación, es el mejor impulso para el desarrollo tecnológico. Entendiendo tecnología como la capacidad de idear sistemas para la supervivencia o bienestar en un contexto determinado.

En el camino se van dejando amigos. Yo anotaba sus nombres con la esperanza de que algún día, quién sabe, nuestros destinos volvieran a encontrarse. Como Damba Baldandorzh Ugambayak, un niño de cinco años al que nos encontramos entrenándose para las carreras del Naadam, el festival anual que se celebra en Ulan Bator y al que luego me referiré.

Damba practicaba todos los días, recorriendo docenas y docenas de kilómetros al galope, en su caballo favorito. Montaba a pelo para acostumbrarse al esfuerzo de aguantarse sobre la montura sólo con la fuerza de las rodillas y el sentido del equilibrio, y su sueño era ganar la gran carrera del Naadam. En ese momento yo lo animé a prepararse, a entrenarse para conseguir una buena posición en la carrera, aunque no fuese la primera. Y le prometí que también estaría en Ulan Bator para verle correr, casi un mes después. Cómo me he arrepentido de aquellas palabras. En ese instante no tenía ni la menor idea de la salvaje monstruosidad que suponen esas carreras de caballos suicidas. Hay tradiciones que no deben perpetuarse, por mucha tradición que sean.

Damba utilizaba una clásica casaca mongola. Al principio me parecía ridículo que aquellas casacas tuviesen las mangas tan largas, más de lo normal, lo que obliga a su usuario a irse arremangando constantemente. La presunción del occidental es tan estúpida que siempre tendemos a interpretar lo que no entendemos despectivamente. «Pobres ignorantes primitivos, anclados en los tiempos de Genghis Khan. Ni siquiera saben tejer una casaca de su talla...»

Fue Damba quien, además de enseñarme a montar como el Khan manda, me explicó que el objeto de aquellas mangas, una vez extendidas, era proteger toda la mano del frío cuando se han de agarrar las riendas. El frío puede llegar a entumecerte los dedos y hacerte perder las riendas al galopar. Por enésima vez mi torpeza y prejuicios me habían dejado en ridículo al juzgar como ignorancia textil lo que en realidad es un ingenioso «guante» para protegerse las manos. Estoy seguro de que, si no somos capaces de interpretar correctamente algo tan sencillo como las mangas de una casaca, ¿cómo no vamos a malinterpretar los restos arqueológicos, los textos sagrados o las leyendas religiosas de culturas tan diferentes?

Con los pastores nómadas presencié técnicas de orfebrería, curtido de la piel o artesanía que no han cambiado ni un ápice desde los tiempos de Genghis Khan. Las sillas de montar, las bridas y correajes o la construcción de los gers son las mismas que siglos atrás. Y eso sólo significa una cosa: que no les va mal con esa forma de vida.

Me pregunto qué argumentos utilizarán las misioneras de la madre Teresa, los combonianos o los salesianos para convencerles de que cambien ese estilo de vida.

En el camino se van dejando amigos. Yo anotaba sus nombres con la esperanza de que algún día, quién sabe, nuestros destinos volvieran a encontrarse. Como Damba Baldandorzh Ugambayak, un niño de cinco años al que nos encontramos entrenándose para las carreras del Naadam, el festival anual que se celebra en Ulan Bator y al que luego me referiré.

Damba practicaba todos los días, recorriendo docenas y docenas de kilómetros al galope, en su caballo favorito. Montaba a pelo para acostumbrarse al esfuerzo de aguantarse sobre la montura sólo con la fuerza de las rodillas y el sentido del equilibrio, y su sueño era ganar la gran carrera del Naadam. En ese momento yo lo animé a prepararse, a entrenarse para conseguir una buena posición en la carrera, aunque no fuese la primera. Y le prometí que también estaría en Ulan Bator para verle correr, casi un mes después. Cómo me he arrepentido de aquellas palabras. En ese instante no tenía ni la menor idea de la salvaje monstruosidad que suponen esas carreras de caballos suicidas. Hay tradiciones que no deben perpetuarse, por mucha tradición que sean.

Damba utilizaba una clásica casaca mongola. Al principio me parecía ridículo que aquellas casacas tuviesen las mangas tan largas, más de lo normal, lo que obliga a su usuario a irse arremangando constantemente. La presunción del occidental es tan estúpida que siempre tendemos a interpretar lo que no entendemos despectivamente. «Pobres ignorantes primitivos, anclados en los tiempos de Genghis Khan. Ni siquiera saben tejer una casaca de su talla...»

Fue Damba quien, además de enseñarme a montar como el Khan manda, me explicó que el objeto de aquellas mangas, una vez extendidas, era proteger toda la mano del frío cuando se han de agarrar las riendas. El frío puede llegar a entumecerte los dedos y hacerte perder las riendas al galopar. Por enésima vez mi torpeza y prejuicios me habían dejado en ridículo al juzgar como ignorancia textil lo que en realidad es un ingenioso «guante» para protegerse las manos. Estoy seguro de que, si no somos capaces de interpretar correctamente algo tan sencillo como las mangas de una casaca, ¿cómo no vamos a malinterpretar los restos arqueológicos, los textos sagrados o las leyendas religiosas de culturas tan diferentes?

Con los pastores nómadas presencié técnicas de orfebrería, curtido de la piel o artesanía que no han cambiado ni un ápice desde los tiempos de Genghis Khan. Las sillas de montar, las bridas y correajes o la construcción de los gers son las mismas que siglos atrás. Y eso sólo significa una cosa: que no les va mal con esa forma de vida.

Me pregunto qué argumentos utilizarán las misioneras de la madre Teresa, los combonianos o los salesianos para convencerles de que cambien ese estilo de vida.

- Obtener enlace

- X

- Correo electrónico

- Otras aplicaciones

INVESTIGACIÓN PSY: UNA HISTORIA DE LA PARAPSICOLOGÍA CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA EN ESPAÑA.

D. OSCAR REY BREA "EL GALLEGO SABIO"

Formulario de contacto

CONTACTO

Comentarios

Publicar un comentario